俄罗斯国家交响乐团的前世今生(一)

在当今社会,很多受到资助的音乐团体都越发衰落,演出变少,观众流失。但是俄罗斯国交却在短短时间内崛起,矗立不倒,成为我们这个时代一个最重要的文化传奇。

有媒体把俄罗斯国家交响乐团的成功归功于发起人普雷特涅夫和前苏联领导人戈尔巴乔夫的私谊,也有人认为俄罗斯国家交响乐团非官方的独立身份是它迅速受到西方青睐的原因,事实究竟为何,2003年发表于《国际钢琴》杂志的这篇长文或许可以为你揭开俄罗斯国交成功之谜。原文有删节。

【诞生——除了梦,一无所有】

普雷特涅夫一直梦想有一个独立的、不受政府控制的俄罗斯乐团,音乐家可以自由演奏任何一部作品。上世纪80年代后期,戈尔巴乔夫在任期间,这个想法也在莫斯科的音乐社群里传播。那是一个孕育伟大梦想的年代。在苏维埃体制下,个体成长为艺术家的欲望被压抑已久,莫斯科一些十分杰出的、具有行动力的音乐家——其中大部分是独奏家,都希望能够得到改变。过去,在政府管理的乐队里,音乐家有着固定的收入,却只能一遍遍地重复演奏着柴可夫斯基的作品,多达数百次,无论何时何地,当他们被要求时。在这种重复、被动的工作中,个人几乎得不到艺术上的成长。建立一个全新的、有自主权的乐团,这种想法已经在音乐家中间悄悄议论了好几年,现在,他们只缺一个指挥了。

自1978年在21岁的年纪拿下柴可夫斯基国际钢琴比赛的金奖之后,普雷特涅夫在国内的职业生涯一帆风顺,在苏联他享受着明星般的待遇,但他在西方的发展却因1980年苏联入侵阿富汗而止步不前。在苏联,他只能偶尔指挥一些名不见经传的乐团,这是当时体制的情况:一个有天赋的艺术家提出他想当指挥,然后可能要等25年,文化部门才给他这样一个机会。对于普雷特涅夫来说,这都是政治,令人厌恶的政治。或许正是因为他几乎没有这种“政治素养”以及他对音乐深刻的见解,让他受到俄罗斯顶级音乐家的追捧。

他其实并没有筹划建立一个乐队。“我一个电话都没打过。”他坚称,“音乐家们来找我,叫我建一个乐团。起初,我说不行,因为我不认为这是个合适的时机。”但音乐家们依然坚持,他们说服普雷特涅夫去做这一件看起来与他的性格并不吻合的事情——做一个领导者。

普雷特涅夫将这个想法和戈尔巴乔夫说了,后者表示从个人层面支持并祝福此事,但并未提供政治或财务上的支撑。至少,这个“祝福”至关重要,普雷特涅夫说,因为没有它,这个还不成型的乐团根本无法在文化部门内部官僚派的大力反对下诞生。“他(戈尔巴乔夫)让这个事情有了一个尝试的机会。”

这个乐团在几个月的时间内就诞生了。普雷特涅夫并没有从其他俄罗斯乐团里面抢夺那些最好的演奏家,他不需要这样做。在莫斯科,大家都知道谁是最好的音乐家,他解释道,当1990年的春天,成立乐团的消息传开之后,城里各个乐团中最好、最有勇气的音乐家们都离开了他们原来稳定的工作,转而投奔这个几乎还不存在的“乐团”。“你想想,”他咧嘴一笑,眼里闪烁着顽童一般的狡黠,“音乐家们回到家,对老婆以及一堆孩子们说,亲爱的,我要放弃我的工作,去参加一个新的乐团,成立这个乐团的指挥很年轻,还没什么名气。‘太好了,那么你们有音乐会吗?’‘没有。’‘乐器呢?’‘没有。’‘乐谱呢?’‘没有。’‘那么工资呢?’‘也没有。’你可以想象家里的反应是怎样的!”

的确,普雷特涅夫什么都无法提供,除了一个梦:成立自1917年以来,第一个独立的非政府管控的俄罗斯乐团,以及在艺术领域自由选择音乐的可能性。那些对于西方乐团理所当然的一切他们都没有:管委会、行政人员、营销经理、演出经理、会计、赞助者……更别提乐器、演出服、乐谱、排练厅、办公室,就连一台传真机都没有。甚至没人知道这个神秘的“自由企业”到底该如何运作。

(未完待续)

有媒体把俄罗斯国家交响乐团的成功归功于发起人普雷特涅夫和前苏联领导人戈尔巴乔夫的私谊,也有人认为俄罗斯国家交响乐团非官方的独立身份是它迅速受到西方青睐的原因,事实究竟为何,2003年发表于《国际钢琴》杂志的这篇长文或许可以为你揭开俄罗斯国交成功之谜。原文有删节。

【诞生——除了梦,一无所有】

普雷特涅夫一直梦想有一个独立的、不受政府控制的俄罗斯乐团,音乐家可以自由演奏任何一部作品。上世纪80年代后期,戈尔巴乔夫在任期间,这个想法也在莫斯科的音乐社群里传播。那是一个孕育伟大梦想的年代。在苏维埃体制下,个体成长为艺术家的欲望被压抑已久,莫斯科一些十分杰出的、具有行动力的音乐家——其中大部分是独奏家,都希望能够得到改变。过去,在政府管理的乐队里,音乐家有着固定的收入,却只能一遍遍地重复演奏着柴可夫斯基的作品,多达数百次,无论何时何地,当他们被要求时。在这种重复、被动的工作中,个人几乎得不到艺术上的成长。建立一个全新的、有自主权的乐团,这种想法已经在音乐家中间悄悄议论了好几年,现在,他们只缺一个指挥了。

自1978年在21岁的年纪拿下柴可夫斯基国际钢琴比赛的金奖之后,普雷特涅夫在国内的职业生涯一帆风顺,在苏联他享受着明星般的待遇,但他在西方的发展却因1980年苏联入侵阿富汗而止步不前。在苏联,他只能偶尔指挥一些名不见经传的乐团,这是当时体制的情况:一个有天赋的艺术家提出他想当指挥,然后可能要等25年,文化部门才给他这样一个机会。对于普雷特涅夫来说,这都是政治,令人厌恶的政治。或许正是因为他几乎没有这种“政治素养”以及他对音乐深刻的见解,让他受到俄罗斯顶级音乐家的追捧。

他其实并没有筹划建立一个乐队。“我一个电话都没打过。”他坚称,“音乐家们来找我,叫我建一个乐团。起初,我说不行,因为我不认为这是个合适的时机。”但音乐家们依然坚持,他们说服普雷特涅夫去做这一件看起来与他的性格并不吻合的事情——做一个领导者。

普雷特涅夫将这个想法和戈尔巴乔夫说了,后者表示从个人层面支持并祝福此事,但并未提供政治或财务上的支撑。至少,这个“祝福”至关重要,普雷特涅夫说,因为没有它,这个还不成型的乐团根本无法在文化部门内部官僚派的大力反对下诞生。“他(戈尔巴乔夫)让这个事情有了一个尝试的机会。”

这个乐团在几个月的时间内就诞生了。普雷特涅夫并没有从其他俄罗斯乐团里面抢夺那些最好的演奏家,他不需要这样做。在莫斯科,大家都知道谁是最好的音乐家,他解释道,当1990年的春天,成立乐团的消息传开之后,城里各个乐团中最好、最有勇气的音乐家们都离开了他们原来稳定的工作,转而投奔这个几乎还不存在的“乐团”。“你想想,”他咧嘴一笑,眼里闪烁着顽童一般的狡黠,“音乐家们回到家,对老婆以及一堆孩子们说,亲爱的,我要放弃我的工作,去参加一个新的乐团,成立这个乐团的指挥很年轻,还没什么名气。‘太好了,那么你们有音乐会吗?’‘没有。’‘乐器呢?’‘没有。’‘乐谱呢?’‘没有。’‘那么工资呢?’‘也没有。’你可以想象家里的反应是怎样的!”

的确,普雷特涅夫什么都无法提供,除了一个梦:成立自1917年以来,第一个独立的非政府管控的俄罗斯乐团,以及在艺术领域自由选择音乐的可能性。那些对于西方乐团理所当然的一切他们都没有:管委会、行政人员、营销经理、演出经理、会计、赞助者……更别提乐器、演出服、乐谱、排练厅、办公室,就连一台传真机都没有。甚至没人知道这个神秘的“自由企业”到底该如何运作。

(未完待续)

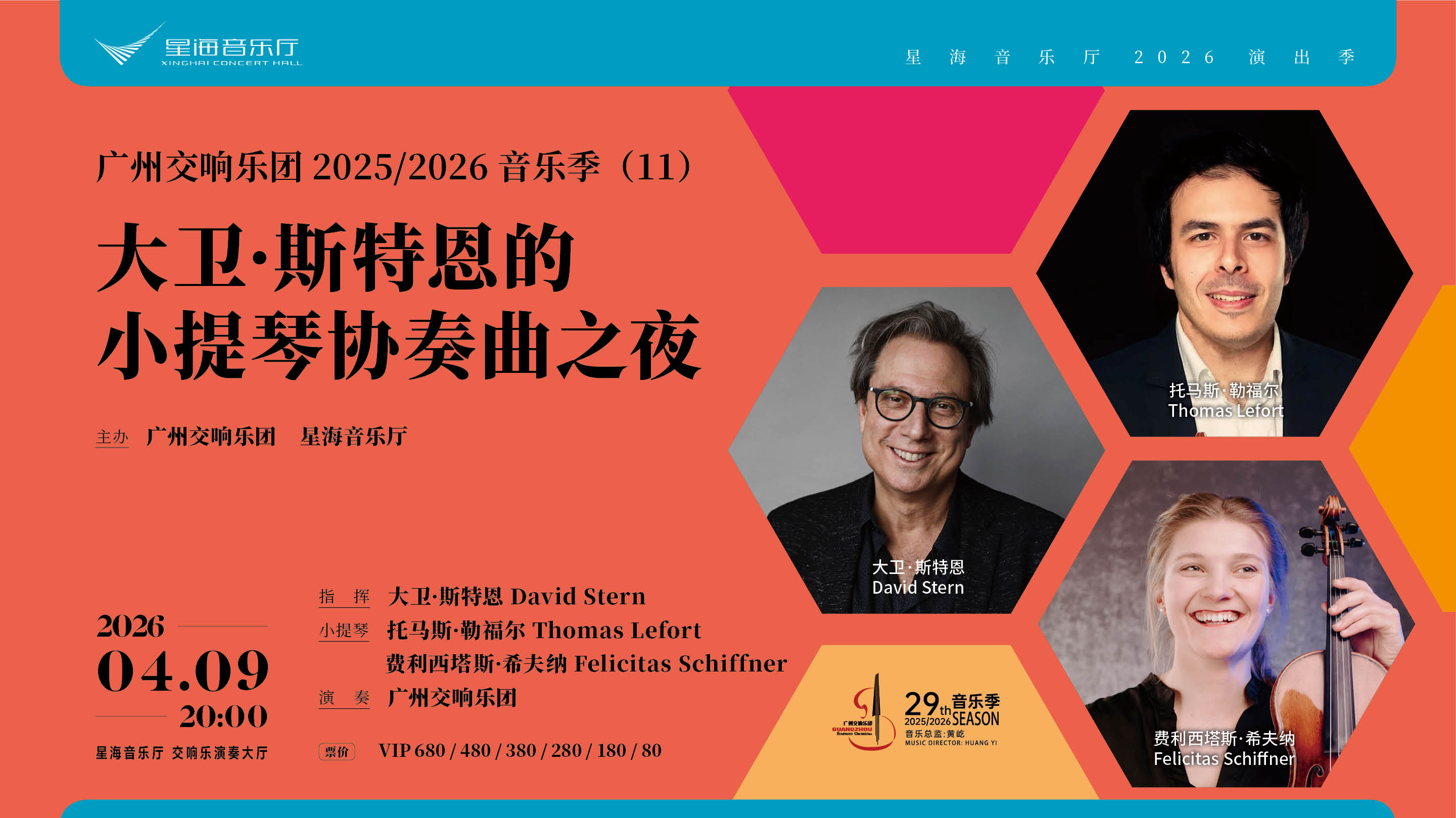

相关音乐会

|