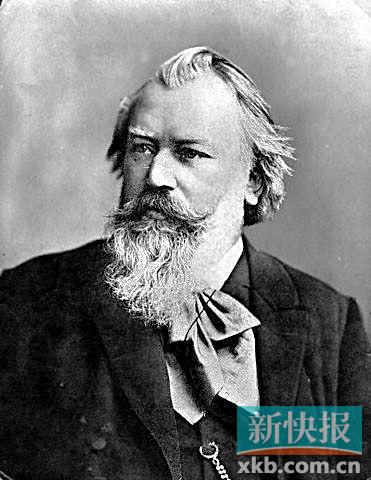

【新快报】富特文格勒谈勃拉姆斯

他是第一个这样的音乐家,他认识到, 在音乐中,把永恒的进步作为目标是一种幻想。

“他让我们看到,艺术的发展方式不仅可以表现为多样化,同样也可以表现为简单化。就像贝多芬已然展现出来的一样,勃拉姆斯也趋向于用最简单清晰的形式表达充满力量、蕴涵无穷的内容;而后来的大多数艺术家则恰恰相反,他们从单薄的素材中构建起一个庞大而光怪陆离的世界。这就是勃拉姆斯为今天的音乐家赢得的意想不到的现实意义。”

勃拉姆斯来广州

10月10日、11日,德国科隆西德广播交响乐团将来到星海音乐厅,为广州乐迷上演四套勃拉姆斯交响曲。

科隆西德广播交响乐团,德国著名的广播交响乐团之一,乐团成立于1947年,其以高超的音乐技巧和丰富的音乐表现力著称,与德国柏林爱乐乐团、巴伐利亚广播交响乐团、慕尼黑爱乐乐团、德累斯顿管弦乐团一起被称为德国的五大交响乐团和德国古典音乐的最佳诠释者。

恰恰反其道而行之的勃拉姆斯

我非常清楚地记得,大约二十年前,在我职业生涯刚刚开始的时候,柏林的评论界总是“高高在上”地俯视勃拉姆斯的音乐。那时,一个并非无足轻重的刊物可能这样写——这是我记忆中留下的典型范例——“在像《悲剧序曲》这样的作品里,除了作曲家本人那无可救药的阳痿外,根本没有任何悲剧可言。”

今天人们再也不会读到这样的东西了。更重要的是,就连最权威的意见和勃拉姆斯最忠实的拥趸也在不断改变态度。勃拉姆斯的音乐走过了独特的历程:最开始的时候,它的出现被德意志的市民阶层视为最具民族特色的事件。他的艺术歌曲发展了舒曼的成就,他的器乐作品则延续和守护了古典音乐家尤其是贝多芬的伟大传统。当时人们还不那么求新,那种把追求进步作为唯一目标的观念还没有出现——对了,那种观念到现在似乎又过时了。直到更晚的时候,那种观念越来越深入人心,过去的几个世纪以瓦格纳音乐的全胜收尾,理查·施特劳斯登场,各种变化纷至沓来,勃拉姆斯才终于潜入幕后,人们也习惯于在广阔的音乐领地中,把他当作过时的对未来毫无意义的人、当作“反动分子”抛进历史的尘埃。随着时间继续推移,人们无疑会吃惊地发现,那些“合乎时宜”、被寄予厚望、得到各方面支持的“未来音乐”大多数都迅速地过时了,快得令人咋舌,再也无人问津,而那冷落在一旁、长期被低估的勃拉姆斯的音乐却保持着它的生命力,没有受到任何折损和撼动,在新的朝气中重现光辉。

我愿把勃拉姆斯称为杰出的客观主义音乐家。在那个时代,他周围的一切都在追求“效果”,尤其在艺术上,制造效果——通过结构、配器、仿真——这种潮流空前兴盛,不论是伟大的艺术家,还是蹩脚的效颦者,都在不假思索地竭尽全力制造“效果”,勃拉姆斯则恰恰反其道而行之。他以古典作曲家久经训练的自我克制来运用乐团,他保持着有限的、平凡无奇的形式,而且年岁越大,他的形式就越简单、朴素,他的精神内涵就越自然、越远离一切矫揉造作,但都无损于他内在的爆发力和深刻性。他的作品有一种逻辑的严谨性,在他之前只有最伟大的音乐家才拥有之。他只写属于客观(也就是属于各个作品所体现的世界)的东西。所有外来的、空洞的所谓“创造力”(事实上大多数只意味着缺乏专注力)都会被严格地排除在他的创作之外。这样一来,他所表达的一切都是那么明确、清晰、言之有物、完整无缺,都是非说不可。这与他周围的大多数人——以及他之后的大多数人所表达的是多么不同啊!

我们试着从勃拉姆斯全部作品和艺术的角度(也恰当地从生活的角度)来看待他的“客观主义激情”。正是凭借这种客观主义,他才得以在那个已然开始衰落与消解的时代始终保持自我。要在他的同时代人中“保持自我”谈何容易!他天性沉默寡言,羞怯腼腆,外界的苛责令他难以招架,只能粗暴以待。

他的眼光、敏锐的洞察力

和对生活的责任感

和对生活的责任感

勃拉姆斯周围的人总说他脾气古怪,性格孤僻,彻头彻尾地以自我为中心,这与他晚年对世界和人的深深蔑视密不可分——对外面的世界,对那些“主事”的人。但在现实生活中,作为一个艺术家,他又不能失去那些人。有时他也会表现得不那么抗拒和粗鲁,他用带刺的幽默去应对他们,只要他乐意,这种幽默总能源源不断地冒出来。勃拉姆斯周围的大多数人根本认识不到、也没有能力认识到他的才智相对于他所处的时代和环境是多么卓越。

的确,他没有瓦格纳那样火山爆发般勾魂摄魄的人格魅力;但他的眼光、敏锐的洞察力和对生活的责任感却决不比任何人逊色。仅凭一句无心之话,他就能揭穿深层的内在关系。有许多事例都能佐证这一点。理查·施特劳斯说,他把年轻时写的f小调交响曲给勃拉姆斯看,勃拉姆斯看完后对他说:“主题和主题部分之间的对位无助于音乐织体的进一步连接;相比而言,写出一个简单的八小节乐段更为有用、更为必要、也更为困难。”他干脆利落地指出了他之后整个音乐发展所面临的最为致命的危险。

我得说,我非常崇敬勃拉姆斯的坦率和责任心。他的责任感使他面对任何提问都不愿选择逃避迂回,或使用“就这件事而言”这类委婉的表述来含糊其辞。这也为他招来了最强劲、最顽固的对手。

勃拉姆斯厌恶外界的影响,完全缺乏各种应对技巧,而且如前所述具有“客观主义激情”,这些特质也都在他的日常生活中有所显现。他渴望自主,不愿受到任何额外的打扰,这使他希望尽可能不被注意,过近乎隐姓埋名的生活。他的这种愿望太过强烈,以至于形成了自我保护,总把自己置于半嘲讽、半多疑的妄自菲薄中。他宣称一生中从未对自己的作品感到真正的快乐——就仿佛这种作品曾经有可能产生似的,他还用虚情假意的试探语气把自己与凯鲁比尼在音乐史上的地位做比较,有些人真的相信了。就连向熟人、亲近的朋友尤其是女性朋友(如克拉拉·舒曼、冯·赫尔佐根伯格)请求评价、请求为他的作品提出修改建议时也是如此。如果他们天真地把他的话当真,正儿八经地给他建议,他们会吃惊地发现这些建议压根就没被他认真考虑过。

他没有扩展艺术的疆界

却在已有的土壤上精耕细作

却在已有的土壤上精耕细作

勃拉姆斯属于日耳曼音乐家中的巨人行列,这个行列以巴赫、亨德尔为始,由贝多芬等人薪火相传。在他们这里,强大的体力与深沉的柔情和敏感并行不悖。勃拉姆斯有着北方人的性格和体格。在我看来,他是老德意志或荷兰艺术家(如凡·艾克、伦勃朗)的后裔。他们的作品兼有真挚、幻想、充满张力乃至狂热的力量和美妙的形式感。勃拉姆斯的个别作品(如伟大的变奏集)尤能突显他与老德意志美感的紧密联系。他的造就力极为惊人,他的形式感在他留下的每一处我们可见的印记中都显露无遗,无论是短小的书简,还是他的交响曲和艺术歌曲。这是典型的日耳曼的形式艺术,这种形式从来不会为形式而形式,而总是传达出“内容”的意志;在这种形式中,充实而紧凑的内容与均衡而从容的清晰性以其特有的方式融为一体。他的作品源于一个野性的、魔幻的世界——却又是个流畅的、严格组织起来的序列!谁再宣称典型的德意志艺术缺乏形式感,谁再说德国人不懂得古典的内涵,就用勃拉姆斯的音乐去戳穿这些谎言吧。

音乐史告诉我们,勃拉姆斯不像贝多芬和瓦格纳那样对艺术有所发展。这种说法显然不对。和其他任何一个伟大的艺术家一样,他的发展也是一以贯之显而易见的。只是由于他的个性和他所承担的使命,他的发展方式也有所不同。他不像某些艺术家那样开拓了新的领域,因为就他来说已经没有什么新的领域可施展拳脚了。他没有扩展艺术的疆界,却在已有的土壤上精耕细作。随着年龄的增长,他的作品变得日益简洁、浓郁、饱满,给人的感觉日益朴实。他让我们看到,艺术的发展方式不仅可以表现为多样化,同样也可以表现为简单化。就像贝多芬已然展现出来的一样,勃拉姆斯也趋向于用最简单清晰的形式表达充满力量、蕴涵无穷的内容;而后来的大多数艺术家则恰恰相反,他们从单薄的素材中构建起一个庞大而光怪陆离的世界。这就是勃拉姆斯为今天的音乐家赢得的意想不到的现实意义。

他是第一个这样的音乐家:尽管没有向过去求索,但仍然清楚地认识到,在音乐中——在任何艺术中——把永恒的进步作为目标是一种幻想。最近人们又渐渐重新获得了这种认识。勃拉姆斯仿佛早就料到了今天的局面。他向人们昭示,除了把艺术的素材拉扯成大而不当的货色外,还有别的使命可以完成。从那些看似为人熟知的东西中依然可以产生新的、前所未有的事物,而环顾四周、继续探寻刚被开垦的已知土地,也能契合未来和这个时代的要求。

(1933年在维也纳勃拉姆斯音乐节上的讲话,原载于《三联爱乐》2014年第9期。富特文格勒,德国指挥家、作曲家。)

相关音乐会

|