唱歌少年已不在风中 我们还在怀念白衣飘飘的年代

1996年11月16日,高晓松在南京举办了第一场个人作品音乐会。“那时候体育馆外头挤满买不到票的人,后来我们就让大伙都进来了,让所有人都来感受音乐的温暖。”高晓松回忆道,“那次那英回后台换了件儿衣服,回来时候是从观众头顶爬过来的。”

高晓松的故事很多人都知道:跟老狼“出走”海南,在一个叫“癫马”的歌厅唱了一阵歌,弹尽粮绝。高晓松把大部分钱都留给老狼,自己流落到厦门,在厦大东边社度过了一段恣意随性的生活,与各地流落的艺术家、厦大艺术学院的单身教师们、同居的学生们、闽南佛学院的居士,甚至携家带口的逃犯一起,写出了祭奠青春寥落的《麦克》,歌唱爱情和远方的《流浪歌手的情人》等许多歌。这些闪闪发光的记忆碎片,最后变成了一张名叫《青春无悔》的唱片,成为中国大陆校园民谣的巅峰之作,之后再未被超越,即使是他自己也不能。

1996年专辑出版时,高晓松在序言里这样写道:“感谢好朋友们,感谢你们还能记得那些日子,唱那些多年前的老歌。感谢你们在录音棚里还能流下眼泪,洗刷这肮脏的名利场带给我们的羞耻。这张唱片讲的是年轻时对流逝的渴望,当许许多多日子真的如风逝去后再次听见,真觉得岁月如歌。”寥寥数语,道尽校园民谣之所以感动几代人的原因所在。

本文是2012年,东方早报在高晓松作品全国巡回演唱会前夕对高晓松的采访节选,此时距离他第一次在南京五台山体育馆的作品音乐会已经过去16年了。

东方早报:在西方其实并没有校园民谣这个音乐流派,只有台湾和大陆有,原因何在?

高晓松:西方没这流派是因为只有少数人的东西才叫流派。西方人人都上大学,而大陆和台湾校园民谣的出现是因为当时的大学是象牙塔,是完全不同于当时外面世界的。外面世界听“四大天王”,校园里听罗大佑李宗盛,那时候你要在学校唱“四大天王”大家直接轰你了。美国大学也一样,大学里面听的音乐你全没听过。这是年轻人在大学里的虚荣心,也不叫虚荣心,个性,就是想和别人不一样。在这种象牙塔存在的前提下才会出现校园民谣这个独特的流派。

东方早报:大陆的校园民谣为什么会在1990年代开始兴起,并且迅速走红?

高晓松:因为之前我们的音乐都太不诚恳了,几乎没有什么歌是唱个人情感的。虽然每个人在大时代下并不起眼,就是一颗螺丝钉,但是螺丝钉也是有感情的,螺丝钉看到落叶还是会伤感一会。所以一旦出现了这种唱出个体细微纯真情感的歌,红是必然的。

东方早报:台湾的校园民谣是自1970年代开始的民歌运动产出的庞大流派中的一脉,而大陆自1990年代开始的这种音乐变革却几乎只产出了校园民谣这一种流派。为什么在相似背景下产生的音乐,他们有那么旺盛的生命力,而我们却显得单薄,而且后继乏力?

高晓松:答案很简单,我们没有版税。而他们一直有完整的唱片制度。好比张亚东,那么著名的音乐人,到现在手头都没有一百万元,就是因为没版税。两年前我们约好去大溪地做自己的音乐。我们想去那边呆两个月,写一张不为市场的音乐。但是他去不了,现在还在辛辛苦苦为人写歌编曲养十几口人。

东方早报:校园民谣为何会衰弱?如果只是这种流派衰弱了,那么整个民谣呢?

高晓松:校园民谣的产生本来就是当年在象牙塔尖里类似于古代士大夫阶层的人弄出来的。现在的大学这个阶层早已不存在,三教九流的人都有,所以必然会衰弱。但是民谣不会,民谣会一直存在,音乐民谣最省钱,有没有唱片公司都无所谓,只要有一把吉他就能唱。民谣主要是歌词,好的词都是可以出诗集的,像保罗·西蒙的作品都是诗,就像古代的词,很多曲调都湮没了,但是词一直流传到现在。当代的民谣音乐人中有很多就是诗人,比如周云蓬的文字就特别好。

东方早报:除了你刚才提到的版税等问题,校园民谣的衰弱,包括大陆整体音乐的衰弱,是否还有别的原因?

高晓松:1990年代出了校园民谣三盒卡带、魔岩三杰、郑钧等,那是一个黄金年代。那时候大家都热爱音乐,媒体也热爱音乐,媒体真会认真写一张唱片的分析评论。当时外地来一个音乐人大家就都拥过去,听他唱歌。张楚来的时候轮流住在各大学,大家给他买饭票,还有老师半夜给他煮鸡蛋,拿着好几个鸡蛋问他吃饭了没。许巍第一次来北京在一个叫旅游棚的地方试音,大家知道从西安又来了个金刚,马上拥满这个棚,虽然当时他们都只有两首歌,许巍是《执着》、《两天》,张楚是《西出阳关》、《姐姐》。当时的大学收容了大量诗人、音乐家、摄影家等,颇有唐宋遗风。

东方早报:这种唐宋遗风是怎么消失的?

高晓松:我忘了,有了唱片公司之后吧。这也不能全赖唱片公司,没版税才是根本,这会把幕后创作人员逼向前台。比如五流歌手都两万元一场,写歌的一首歌才卖五千元,那写歌的当然不愿意写歌宁愿去唱歌了。做幕后的人需要的乐器和器材的更新也特别快,还不算付出的时间,这种付出和得到的不对等彻底扼杀了幕后人员的创造力。

原文载自2012年9月4日《东方早报》,作者钱恋水

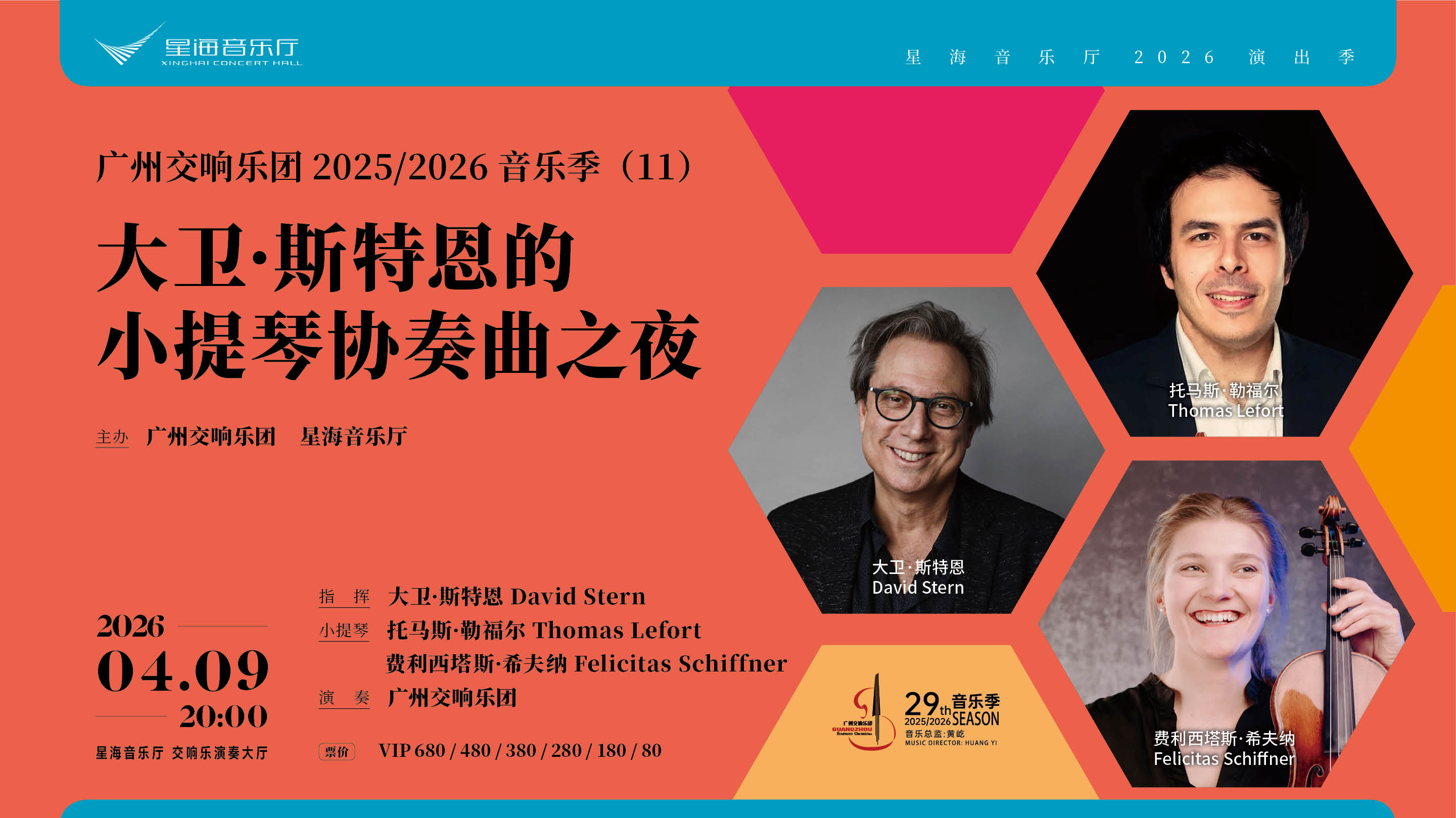

相关音乐会

|